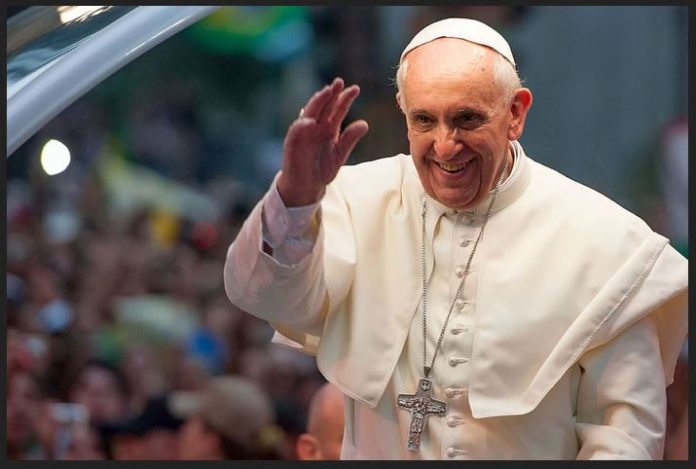

Homem simples, renunciou a pompas, reformulou o rito fúnebre dos Papas cinco meses antes do seu falecimento, e, a si mesmo, reservou a tumba dos mais humildes, dispensando a grandiosidade humana e da Igreja. Aliás, lembrando a todos, que o lugar reservado a cada um não precisa de mármores… Nem prata, nem ouro.

Por Nelceu A. Zanatta e Marciano Pereira)

Morreu um Francisco! O que por si só é um sinal de profunda dor. Como quando morrem todos os Franciscos, em suas mensagens autênticas de amor as gentes, à natureza e a tudo o que nos lembre o humano e o divino que há em cada um de nós.

Morreu, igualmente, um fragmento de esperança de que a Igreja vá continuar a sua obra. Que o seu legado teria de permanecer, pois o seu núcleo não está nas liturgias e em rezas intermináveis, mas na pessoa de Jesus, o Cristo; sua vida, sua compaixão, seu retorno…

Francisco nos acostumou com a sua opção pelos sapatos quase rotos, ele, que poderia calçá-los em vermelho carmim, calçou-os em preto desgastado, e, em seus pés, partiu e os levou. Pela fé cremos que este Papa, missionário do amor, foi ao encontro daquele que sempre serviu e a quem entregou-se em vida; sendo ele mesmo Eucaristia.

Não há como não nos sentirmos um pouco órfãos, vendo sua passagem com o calçado da verdadeira humildade, em meio a opulência e tanta vaidade. Não há como não nos comovermos com a sua vida feita serviço, mas não ao reino de César, cuja centralidade está no poder que se serve em uma economia que escraviza; colocando tantos irmãos nossos à sua margem.

Não teremos mais Papa Francisco, com a sua voz de contestação, nem o terão os verdadeiros cristãos, os que dotados de compaixão e que sofrem as dores do outro, em sua passagem pelo mundo. Ele mesmo, um peregrino, não apegado a nada, ensinando a viver o Evangelho: essa Boa Nova que se realiza na acolhida do próximo, na construção de pontes, no respeito e na valorização da diversidade e da vida.

O Papa Francisco fez do Evangelho de Jesus Cristo carne de sua carne. Fez jus à tradição viva da Igreja e aos documentos inspirados no Concílio Ecumênico Vaticano II. Na ação de Francisco e no seu modo de ser, vimos que a Igreja se fez um “instrumento de salvação”, atraindo para si mesma “as alegrias e esperanças, tristezas e angústias” do povo sofredor.

As multidões falam por si mesmas. Os cortejos de pessoas e as filas sem fim denunciam a sua partida, e, um pouco, igualmente, os seus receios de que tudo poderá voltar; em memórias de um tempo de omissão e pouca empatia.

Francisco foi o Papa que colocou a sociologia no centro das atenções da Igreja, tratando a economia de uma forma singular, crítica e provocante, falando de uma igreja aberta para todos. Foi, sem dúvida, o Papa da inclusão. Seu clamor por justiça ecoava em suas palavras e em seus gestos. Sua preocupação com a vida humana estava intrinsecamente ligada com o cuidado da “Casa Comum.” (Laudato Si; Frateli Tutti)

Criticado por conservadores e extremistas, Francisco permaneceu fiel ao Evangelho, a serviço do qual sempre esteve. Aos que lhe atribuíram o substantivo de comunista, rebateu com a sabedoria de Jesus, atrelando fé e vida de uma forma única. Assim como os profetas da Bíblia, Francisco anunciou, testemunhou e denunciou uma fé traduzida na vida de amor pelos últimos da sociedade: pobres, excluídos, marginalizados, imigrantes, sem-terra, sem-teto, sem amor algum, sem nada…

Causando a ira de conservadores, Francisco abençoou a união de pessoas do mesmo sexo e disse que elas têm o direito de constituir família; em entrevista, afirmou com a humildade de um verdadeiro pastor: “Se um homossexual aceita o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo?” E ainda: “Eles têm o direito de estar em uma família. São filhos de Deus e têm direito a uma família”. Não há tema polêmico que não se responda com a empatia cristã.

Acesse trecho da entrevista no link https://youtu.be/MK7582oMmgU?si=lHRlYbWH-8iJ8fAn

Homem simples, renunciou a pompas, reformulou o rito fúnebre dos Papas cinco meses antes do seu falecimento, e, a si mesmo, reservou a tumba dos mais humildes, dispensando a grandiosidade humana e da Igreja. Aliás, lembrando a todos, que o lugar reservado a cada um não precisa de mármores… Nem prata, nem ouro.

Partiu para a eternidade no contexto da Páscoa, no ano em que é celebrada por cristãos e judeus; na mesma data, para nos ensinar que o diálogo é o amor em ação. Um caminho, no qual desenvolvemos o nosso potencial humano, revelando as porções divinas que há em nós.

Coragem não lhe faltava! Sentiremos a sua falta daqui em diante, como sentiram os discípulos quando lhes foi arrancado o seu mestre. Aquele, para uma cruz que o aguardava, este, por um lapso de vida, uma vez que todos esquecemos ser a vida humana dignificada, possível de ser vivida às sombras das glórias da Igreja.

Sua consciência e suas certezas nos atingiram em cheio! Pois do alto de Sua Santidade, parou para ouvir uma pessoa que dizia ser não binária. _ Ora, o que um Papa tem de tempo para ouvir os clamores de um mundo que sequer iniciou; e nem é aceito?

_ Francisco! É nome de quem parava para ouvir.

No conclave em que foi escolhido, muitos por aqui sentiram um sabor amargo, pois tinham Dom Odilo Scherer como candidato. Mas não havia chegado o seu tempo.

E nem precisou!

Cremos que até Dom Odilo, olhando em perspectiva, não imaginaria tão grandioso papado, realizado pelo viajante de ônibus das periferias pobres de Buenos Aires.

Deus escreve certo por linhas certas. Francisco comoveu o mundo ao assumir a Igreja em meio aos seus desafios gigantes e optou por um caminho extremamente coerente com o que nos deixou Jesus. Como um norte, ou seja, o único caminho: Ele mesmo, Jesus! E sempre vindo acompanhado com os seus demais: pobres, iletrados, rejeitados, como se apresentando novamente com a escória da Galileia; agora do século XXI.

Que o mesmo Mestre inspire o próximo conclave, para que se vá além da obra que ‘Franciscus’ nos deixou. Que a partir do paraíso, todos os Franciscos intercedam por nós, sim, eles mesmos, que sempre nos atraíram para a práxis do verdadeiro Evangelho; apesar desta Roma incerta e que ao meio de tantas incertezas aprendeu a conviver.

Aguardemos!

Referências

CONSTITUIÇÃO PASTORAL GAUDIUM ET SPES. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997.

CONSTITUIÇÃO PASTORAL LUMEN GENTIUM. Disponível em https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html. Acesso 30/04/2025

FRANCISCO. Evangelii Gaudium: exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

FRANCISCO. Laudato Si’: carta encíclica sobre o cuidado da casa comum. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.

FRANCISCO. Fratelli Tutti: carta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

Autores: Nelceu A. Zanatta e Marciano Pereira.Zanatta e Pereira são Convidados do site e ambos publicam em coluna própria. Esta publicação foi uma construção coletiva de ambos. Conheça outros textos de Nelceu A. Zanatta (www.neipies.com/author/nelceu/) e de Marciano Pereira (www.neipies.com/author/marciano_pereira/)

Edição: A. R.